■科学をどう教えるか ①個人の中に潜む認知バイアスを取り除く

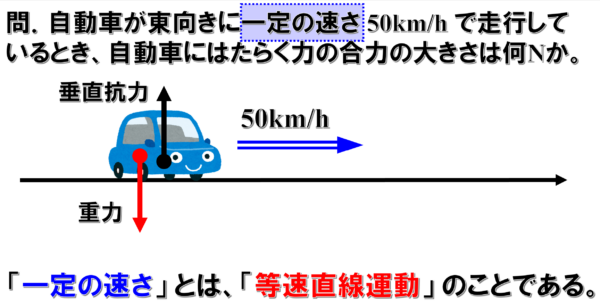

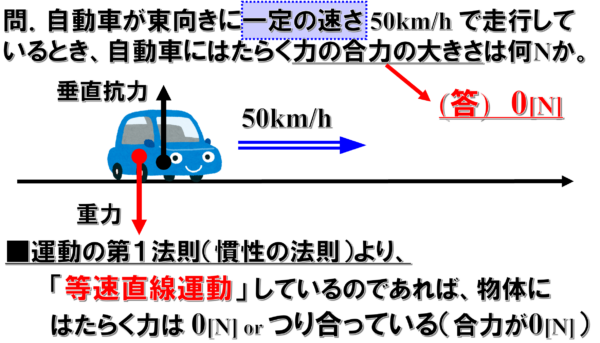

「一定の速度」というフレーズに注目して、これが等速直線運動であることに気付けば

慣性の法則から力がつり合っている➝合力は0N と導くことができる。

が、問題はそこで終わりではない。

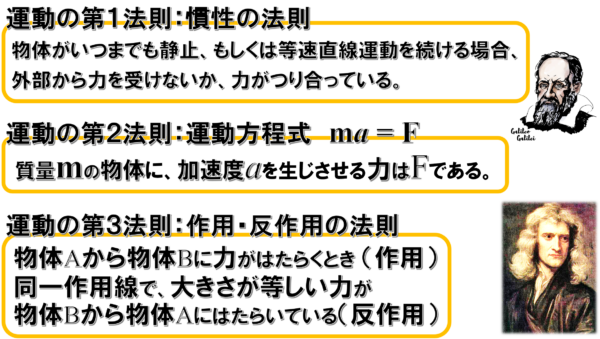

本質的な問題は、ニュートンの運動の3法則を学習済みの学生がなぜ解けなかったかということ。高校入試は、公式代入とパターン記憶ででクリアできるが、大学入試は突破できない。大学入試で求められるのは「読解力」読解力とは、読み解く力であり、論理的思考力

論理的思考力とは関係を整理する力

力学の問題は、運動の法則を用いて関係を整理する。

そのように事前に伝えていても解けない生徒が多数進学校に入学する生徒は、高校入試対策として公式代入とパターン記憶を徹底される。特に通塾して入試対策している生徒は顕著である。この手の学習習慣のお陰で中学時代には成績上位の位置をランクインして、それなりの成功体験を収めてしまっているから、この癖を取り除くことができない。

だから、こういった生徒は、50km/hという情報をみて、頭の中で「みはじ」の式を連想して、速さや距離や時間の関係に進もうとする。

しかし、それではゴールの力は何かという結論には当然至れないから、そこで思考停止。

実は、こうやって考えるんだと解答を伝えると

なんだ!?そういうことか!!

と、結論を記憶して、そこで終了する。

パターン記憶である。

これでは本質的な問題をクリアしたことにはならない。

そもそもこの単元は、物理基礎の力学である。「力」について「学」ぶである以上、主役は力であるが、なかなかそこに目が向けられない。合力はいくらか?と聞いているんだから、運動の3法則に立ち返って第1法則を照らし合わせて考えていけば力はつり合っている、だから合力は0Nという解答が引き出せる。

(等速直線運動と慣性の法則は中学3年生の内容)

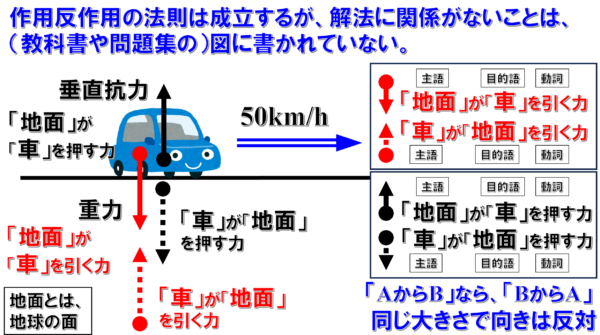

そして、少し注意深いものであれば、第3法則の作用反作用の法則まで考えて、この時の力関係を整理する。

そうすれば、教科書や問題集では解答に関わりのない力は省略して書かれているといったことがわかってくるが、公式代入とパターン記憶が定着した生徒はそこまで考える習慣がないから、

教科書に掲載されている矢印が物体にはたらく全ての力だと思い込んでしまったり、教師が丁寧に問題を解説しようと、物体にはたらく力をすべて書き上げると教科書や参考書に書かれていない矢印が

出現してパニックになる。

高校で求められる学力は、読解力であり論理的思考力。

物事の関係を整理する力である。

他教科であれば、こういったことを自覚しなくても序盤はクリアできるが高校物理ではそうはいかない。難関大学を目指すのであれば、どの教科であれいずれは真剣に向き合うことになる。